Obras

DESCRIPCIÓN OBJETOS

Toki Conjunto de toki: se llama toki tanto al hacha-cetro (símbolo de mando) como al hacha utilitaria de piedra pulida. Todas las piezas exhibidas poseen buen filo y orificio "de suspensión".

En situación de guerra surgía un líder al que se le debía total obediencia mientras durase el conflicto. Se lo llamaba toki y no era condición necesaria que fuese lonko (cacique). La mancha oscura que presenta, en su lado derecho, uno de los toki -de talla mediana- correspondería a sangre. Algunos cronistas señalaron que estos jefes guerreros colgaban del cuello estas insignias y las bañaban en sangre antes de cada combate.

El toki negro presenta cortes y estrías producto de haber cumplido una función utilitaria, y en la zona superior denota el desgaste producido por la amarra.

"Nguen mapú, vicha güenthrú,

(Dueño de la tierra, Hombre Grande)

cumelepí ñí mapú - mongüepé tañí pu loncó.

(que la tierra es tenaz)

Maupé mai vothray,

(Que vivan nuestros caciques)

Ñi cachúque am ta mapú.

(que haya lluvia, Señor)

Raullipeta chical,

(para que den pastos los campos)

sohy, titrecá, giugan

(que produzcan frutos los añares)

Vil epellé mulepé.

(la algarroba, el piquillín y el molle)

Frenemaiñ may, vicha chau!

(que abunden los alimentos;

te lo pedimos Padre Grande)"

(Avendaño, quien pasó 8 años cautivo entre los indios ranqueles, presenció en diciembre de 1842 un Nguillatun (rogativa) en el cual los concurrentes rezaban esta oración durante la salida del sol)

Santiago Avendaño, Usos y costumbres de los indios de la Pampa (Recop. Meinrado Hux), 2000.

Nitrowe Esta larga cinta tejida cubierta de casquetes de plata presenta, en la mayoría de los casos, un panel central más ancho que admitía dos modalidades: con el panel cubriendo la nuca y las trenzas levantadas alrededor de la cabeza -a modo de tocado- o con el panel en la frente, y las trenzas colgando sobre la espalda. Su uso era propio de las mujeres ricas.

Esta prenda responde a una tradición más antigua de envolver las trenzas o coletas con sartas de cuentas de piedra o de vidrio. Obsérvese en las tiras del nitrowe de fondo negro con cruces, las imágenes en negativo que han dejado las cupulitas faltantes.

Tupu La voz tupu, que denomina a estos pinches de cabeza discoidal, es de origen quechua y probablemente la misma pieza es una incorporación araucana de una joya andina. Los tupu se confeccionaban a partir de una lámina de plata martillada. Suelen presentar una ornamentación sobria, reducida a juegos de líneas de puntos repujados que dibujan cruces, círculos y flores, o líneas cinceladas que excepcionalmente remiten a roleos vegetales. A veces, una o dos monedas sirven para fijar en el frente los remaches que sujetan el alfiler en el revés del disco.

Akucha El punzón akucha (del español, aguja) es posterior al tupu. La esfera está formada por dos mitades soldadas en el ecuador. Es característica la prolongación por encima de la esfera, de la que suele colgar una cruz, y el orificio en la base de la aguja. Los tamaños de los punzón akucha son variables, pudiendo alcanzar a veces importantes dimensiones. Otro tipo de pinche, de creación más reciente, se caracteriza por un remate en forma de un par de pajaritos.

"La familia del Cacique constaba de cinco concubinas, de distintas edades, una cristiana y cuatro indias; de siete hijos varones y de tres hijas mujeres, dos de ellas púberes ya.

Estas últimas y la concubina que hacía cabeza, se habían vestido de gala para recibirme.

No hay indio ranquel más rico que Ramón, como que es estanciero, labrador y platero.

Su familia gasta lujo.

Ostentaban hermosos prendedores de pecho, zarcillos, pulseras y collares, todo de plata maciza y pura, hecho a martillo y cincelado por Ramón; mantas, fajas y pilquenes de ricos tejidos pampas.

Las dos hijas mayores se llamaban, Comeñé, la primera, que quiere decir ojos lindos, de come, lindo, y de ñe, ojos; Pichicaiun la segunda, que quiere decir boca chica, de pichicai, chico, y de un, boca.

Se habían pintado con carmín los labios, las mejillas y las uñas de las manos; se habían sombreado los párpados y puesto muchos lunarcitos negros.

Tanto Pichicaiun, como Comeñé, tenían nombres muy apropiados; la una se distinguía por una boca pequeñita lindísima; la otra por unos grandes ojos negros llenos de fuego. Ambas estaban en la plenitud del desarrollo físico, y en cualquier parte un hombre de buen gusto las hubiera mirado largo rato con placer.

Me recibieron con graciosa timidez.

Me senté, Ramón se puso a mi lado, su mujer principal y sus hijas enfrente.

Las dos chinitas sabían que eran bonitas; coqueteaban como lo hubieran hecho dos cristianas".

(En 1870 Mansilla se interna en el desierto para ratificar un tratado de paz con el cacique ranquel Mariano Rosas. En aquel viaje visitó, ente otros, el toldo del Cacique Ramón Platero)

Lucio V. Mansilla, Una excursión a los indios ranqueles, 1870.

"Se pintan en cada mejilla una lágrima roja y otra azul. Su peinado consiste en mechones retorcidos y ajustados alrededor de la cabeza, semejando salchichones. Adornándose además con zarcillos y con una plancha de plata de tamaño extraordinario que, colgando de las orejas, algunas veces les tapa la nariz. Para sujetar la vestidura emplean un alfiler o prendedor de plata de enorme tamaño, o una plancha de plata en forma esférica, cuyo alfiler mide de 6 a 7 pulgadas de largo. El cuello lo envuelven innumerables veces con sartas de chaquiras rojas o azules y en cada sarta cuelgan chiches de plata que campanillean con los movimientos del andar".

(El Dr. Aquinas Ried visitó los toldos del jefe araucano Lorenzo Colipi y en su libro de viajes se refirió al atuendo de sus catorce mujeres)

Aquinas Ried, Diario de Viaje desde Valparaíso hasta el Lago Llanquihue y de regreso, 1847.

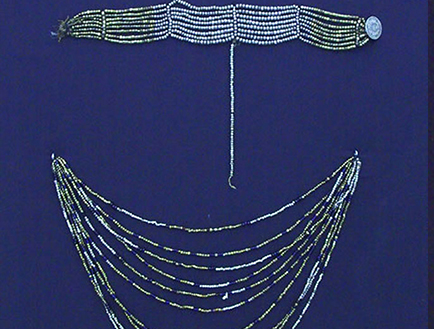

Chaquiras Las antiguas y valoradas llancas (cuentas de piedra) mencionadas por los cronistas, fueron progresivamente desplazadas por las "chaquiras", cuentas de vidrio de colores, introducidas por los blancos en el comercio con los indígenas. Abundan los testimonios sobre sartas de chaquiras que las mujeres enrollaban a sus trenzas, sus muñecas o sus tobillos, así como las referencias a los anchos cinturones, cubiertos de cuentas. Ya en 1806, Luis de la Cruz, registra estos cintos entre los pehuenches con el nombre de "quepigue" En ellos, los extremos de los tendones que enhebran las sartas de cuentas de distintos largos, se fijan a la base de cuero siguiendo los requerimientos del diseño.

También se confeccionaron piezas con enhebrados más complejos que los de las simples sartas, en los que los hilos realizaban trayectos múltiples, lo que permitía obtener verdaderas mallas. Según el tipo de enhebrado, estas mallas eran más compactas, como en los tapawe, o más abiertas y de celdas romboidales como las de los meñake -collares anchos y planos que rodeaban la base del cuello- y las de los llankatu pechu -pectorales de chaquiras, enriquecidos a veces con el agregado de monedas, tubos y campanitas- que se pueden observar en esta vitrina.

Con el brillo y las tonalidades del vidrio que las chaquiras pusieron a disposición de las mujeres, éstas supieron crear un arte personalísimo que adornaba partes de su cuerpo con bellos acentos de color.

"(...) pero las mujeres de los caciques o las mujeres ricas, demuestran su lujo llevando ese cinturón de cuero, sobre el cual con hilos de rendones [tendones] fijan dibujos de perlas de colores de lo más regulares, parecidos siempre, más o menos, a grecas por las líneas rectas que los componen; ese adorno es el más apreciado por las mujeres".

(En 1829 d'Orbigny visitó Carmen de Patagones y recorrió parte del Río Negro)

Alcide d'Orbigny, Voyage dans l'Amérique Méridionale. París, 1835-1847

"La menor acción que hacen produce una sonaja, y como la tienen por una cosa magnífica, se mueven mucho más de lo que es preciso".

(Federico Barbará integró el Ejército del Sur en las campañas contra las ofensivas indígenas de 1855 y 1856)

Federico Barbará, Usos y costumbres de los indios pampas, 1856.

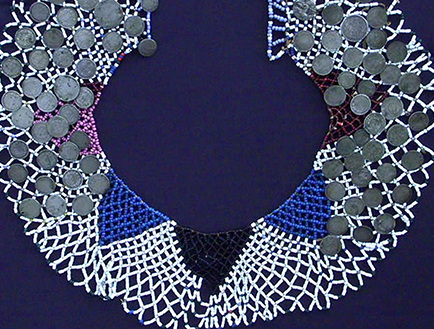

Meñake Las antiguas y valoradas llancas (cuentas de piedra) mencionadas por los cronistas, fueron progresivamente desplazadas por las "chaquiras", cuentas de vidrio de colores, introducidas por los blancos en el comercio con los indígenas. Abundan los testimonios sobre sartas de chaquiras que las mujeres enrollaban a sus trenzas, sus muñecas o sus tobillos, así como las referencias a los anchos cinturones, cubiertos de cuentas. Ya en 1806, Luis de la Cruz, registra estos cintos entre los pehuenches con el nombre de "quepigue" En ellos, los extremos de los tendones que enhebran las sartas de cuentas de distintos largos, se fijan a la base de cuero siguiendo los requerimientos del diseño.

También se confeccionaron piezas con enhebrados más complejos que los de las simples sartas, en los que los hilos realizaban trayectos múltiples, lo que permitía obtener verdaderas mallas. Según el tipo de enhebrado, estas mallas eran más compactas, como en los tapawe, o más abiertas y de celdas romboidales como las de los meñake -collares anchos y planos que rodeaban la base del cuello- y las de los llankatu pechu -pectorales de chaquiras, enriquecidos a veces con el agregado de monedas, tubos y campanitas- que se pueden observar en esta vitrina.

Con el brillo y las tonalidades del vidrio que las chaquiras pusieron a disposición de las mujeres, éstas supieron crear un arte personalísimo que adornaba partes de su cuerpo con bellos acentos de color.

"(...) pero las mujeres de los caciques o las mujeres ricas, demuestran su lujo llevando ese cinturón de cuero, sobre el cual con hilos de rendones [tendones] fijan dibujos de perlas de colores de lo más regulares, parecidos siempre, más o menos, a grecas por las líneas rectas que los componen; ese adorno es el más apreciado por las mujeres".

(En 1829 d'Orbigny visitó Carmen de Patagones y recorrió parte del Río Negro)

Alcide d'Orbigny, Voyage dans l'Amérique Méridionale. París, 1835-1847

"La menor acción que hacen produce una sonaja, y como la tienen por una cosa magnífica, se mueven mucho más de lo que es preciso".

(Federico Barbará integró el Ejército del Sur en las campañas contra las ofensivas indígenas de 1855 y 1856)

Federico Barbará, Usos y costumbres de los indios pampas, 1856.

Llankatu pechu Las antiguas y valoradas llancas (cuentas de piedra) mencionadas por los cronistas, fueron progresivamente desplazadas por las "chaquiras", cuentas de vidrio de colores, introducidas por los blancos en el comercio con los indígenas. Abundan los testimonios sobre sartas de chaquiras que las mujeres enrollaban a sus trenzas, sus muñecas o sus tobillos, así como las referencias a los anchos cinturones, cubiertos de cuentas. Ya en 1806, Luis de la Cruz, registra estos cintos entre los pehuenches con el nombre de "quepigue" En ellos, los extremos de los tendones que enhebran las sartas de cuentas de distintos largos, se fijan a la base de cuero siguiendo los requerimientos del diseño.

También se confeccionaron piezas con enhebrados más complejos que los de las simples sartas, en los que los hilos realizaban trayectos múltiples, lo que permitía obtener verdaderas mallas. Según el tipo de enhebrado, estas mallas eran más compactas, como en los tapawe, o más abiertas y de celdas romboidales como las de los meñake -collares anchos y planos que rodeaban la base del cuello- y las de los llankatu pechu -pectorales de chaquiras, enriquecidos a veces con el agregado de monedas, tubos y campanitas- que se pueden observar en esta vitrina.

Con el brillo y las tonalidades del vidrio que las chaquiras pusieron a disposición de las mujeres, éstas supieron crear un arte personalísimo que adornaba partes de su cuerpo con bellos acentos de color.

"(...) pero las mujeres de los caciques o las mujeres ricas, demuestran su lujo llevando ese cinturón de cuero, sobre el cual con hilos de rendones [tendones] fijan dibujos de perlas de colores de lo más regulares, parecidos siempre, más o menos, a grecas por las líneas rectas que los componen; ese adorno es el más apreciado por las mujeres".

(En 1829 d'Orbigny visitó Carmen de Patagones y recorrió parte del Río Negro)

Alcide d'Orbigny, Voyage dans l'Amérique Méridionale. París, 1835-1847

"La menor acción que hacen produce una sonaja, y como la tienen por una cosa magnífica, se mueven mucho más de lo que es preciso".

(Federico Barbará integró el Ejército del Sur en las campañas contra las ofensivas indígenas de 1855 y 1856)

Federico Barbará, Usos y costumbres de los indios pampas, 1856.

Gargantilla Estas dos gargantillas se destacan por conservar su enhebrado original en tendón, y por la combinación de cuentas de plata y de bronce. Nótense los elementos utilizados a modo de botón en ambas gargantillas: una moneda chilena de plata fechada en 1865 de 20 centavos en una de ellas, y en la otra un botón de uniforme militar con el escudo argentino.

Lloi-lloi A lo largo del siglo XIX los plateros diseñaron una considerable cantidad de pectorales diferentes. Para identificar los distintos tipos, se utilizan dos criterios combinados. El primero se basa en las estructuras, las cuales, además, reflejan un desarrollo en el tiempo. El segundo está dado por la forma del remate de la pieza.

Las estructuras de pectorales de plata más antiguas son las de TUBOS enhebrados. Si los tubos rematan en campanitas, el pectoral se llama llol-llol. En cambio, si en el extremo de cada tubo hay un colgante plano, se está frente a un regni-regni. Estos dos tipos de pectorales sólo se presentan con estructura de tubos.

En los sekil y las trapelakucha de tubos, a diferencia de los dos casos anteriores, los tubos rematan en una única pieza de tamaño más importante, la que a su vez presenta colgantes en su borde inferior. El remate del sekil puede ser oval o trapezoidal; el remate de la trapelakucha, invariablemente toma la forma de una cruz.

Un segundo tipo de estructura, de aparición posterior a la de tubos, y que requiere una mayor cantidad de metal para su realización, es la de PLACAS. Esta estructura va a dar lugar a piezas en la que se expresa una preferencia particular por las formas extendidas y aplanadas de marcado carácter geométrico. Las placas se articulan mediante eslabones en forma de tira. En algunos casos, en lugar de una sucesión vertical de placas únicas, se recurre a tramos de placas paralelas que crean sutiles juegos de superficies que con sus mínimos movimientos multiplican los reflejos.

La tercera estructura que pueden presentar los pectorales es la de CADENAS que otorga a las piezas una flexibilidad y movilidad específicas. Las variaciones en la forma y decoración de los eslabones son similares a las que se encuentran en las cadenas de otros tipos de joyas con la misma estructura: los trarilonko (vincha) y los kilkai (cadena de pecho).

Finalmente, cualquiera sea la estructura de un pectoral, siempre en su remate o borde inferior habrá una serie de colgantes en los que el platero despliega un riquísimo repertorio de formas: discos, cruces, campanitas, colgantes fitomorfos y antropomorfos, etc. Estas piezas móviles y livianas crean una aureola de brillos multiplicados, y aseguran a su portadora una sonoridad que la acompaña y la anuncia.

Prendedor de tres cadenas Como una prenda novedosa aparece, hacia fines del siglo XIX, el prendedor de tres cadenas, el cual, a diferencia de los otros pectorales, es una pieza autoportante porque lleva su propio broche en el revés de la placa superior. Las características de esta pieza son: las tres cadenas, la presencia de un par de aves enfrentadas en la placa superior, y los colgantes. Gracias a la gran aceptación que tuvo, desplazó a la mayoría de los pectorales, y continúa en uso hasta el día de hoy.

"En tiempo muy antiguo los indígenas no poseían muchas alhajas de plata; tenían el prendedor tupu y los pendientes, más no.

Más numerosos eran los adornos de chaquiras [cuentas de vidrio]. Las ensartaban en hilos y obtenían así largas hileras de chaquiras. Con esas sartas de chaquiras se envolvían el cuello, las muñecas y los tobillos. Llevaban otra sarta colgante del cuello, se llamaba maimaitu chaquiras [suerte de gargantilla]. Otras hileras hacían para afirmar las trenzas del cabello; se llamaban cintas torcaz, por medio de ellas sujetaban en su posición las trenzas arrolladas en la cabeza.

Esas chaquiras tenían diversos nombres. Una clase se llamaba chaquiras coloradas, otras amarillas, otras verdes, rayadas, torcaz, tórtola, muchas otras clases tenían su nombre especial; ya no recuerdo todas. Los españoles vendían esos abalorios.

Más tarde casi no estimaban ya esas chaquiras; aparecieron entonces los joyeros, que fabricaban las alhajas para las mujeres indígenas. Los mismos mapuches eran plateros".

(Texto dictado por el Cacique Pascual Coña al padre Ernesto Willhelm de Moesbach entre 1924 y 1927 en las misiones capuchinas de Budi, Puerto Domínguez, Chile). Pascual Coña, Testimonio de un cacique mapuche. Santiago, 1930.

Kollonh El uso de la máscara -kol'ong o kollonh- supone siempre un cambio de identidad ("kolon: el disfrazado") Las máscaras mapuches suelen ser de madera y presentan crin en la zona que corresponde a los cabellos, a las cejas etc.

Por lo tanto la pieza exhibida es muy peculiar por ser una máscara de metal -plata- y por su extremada síntesis. Los dos orificios de los extremos laterales confirman que ésta era ajustada a la cabeza del individuo que la portaba.

"Allí me encontraba con el cacique [en los toldos de Ñancucheuque], explicándole la composición de un paraguas antiquísimo y desvencijado, recuerdo quizás de alguna invasión lejana que era guardado como una de sus prendas más importantes, junto con una gran máscara de madera (objeto muy interesante bajo el punto de vista etnográfico y que no pude obtener ni copiar). Ambos salían a lucir, en los grandes festejos, llevados por un indio que envuelto en un quillango hacía contorsiones carnavalescas, cancaneando y asustando a las mujeres y los chiquillos de la tribu".

(Relato de Francisco P. Moreno referido a su visita a los toldos de Ñancucheuque en el País de las manzanas en diciembre de 1876)

Francisco P. Moreno, Viaje a la Patagonia Austral 1876-1877. Bs.As., 1879.

Trapelakucha Llama la atención en esta trapelakucha algunas decisiones tomadas por su autor: las dimensiones considerables, la renuncia a cualquier tipo de ornamento de la superficie, y la construcción de la figura a partir de formas geométricas básicas. Estas opciones han dado como resultado la contundente presencia del desnudo plano de plata, sólo modulado por las campanitas que aseguran el tintineo propio de este tipo de joyas.